終戦の後

昭和20年8月15日の終戦によって米軍は武装解除を命令し開発は幕を下ろし、関連資料と三機の「秋水」は横須賀で米軍による接収を受け、製造番号の若い順に「A24」から「A26」の番号が振られた。

その後、三機は米空母バーンズ(U.S.S. Barnes, CVE-20)に搭載され、11月3日に横須賀を出港、同月14日にカリフォルニア州のアラメダ海軍航空基地(NAS Alameda)へと到着している。

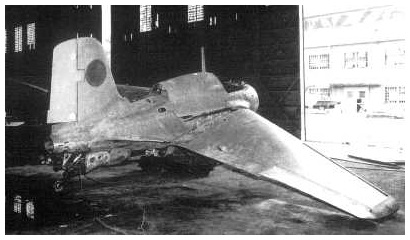

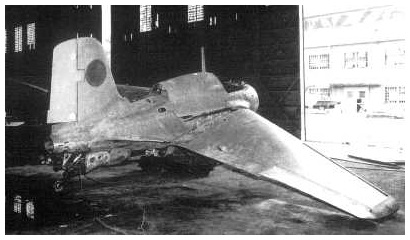

アメリカに輸送された後、「A24(日飛第81号機)」は米海軍へと引き渡されてイリノイ州のグレンビュー航空基地(NAS Glenview)へと移ったが、その状態はあまり良いとは言えなかった。横須賀第一航空基地と思われる格納庫内で撮影された写真は、右翼を接地させた本機を捉えたものであるが、機首と風防は無く、主輪や胴体の上面及び下面、主翼付根、尾輪周辺の外板が失われている。グレンビューではエプロンに駐機中のものと草原にて撮影された写真が知られ、前者は台車に載せられた状態、後者は左翼を接地した状態となっている。グレンビューでの写真では機首と風防が取り付けられている他は接収時とほぼ同じ状態である事が窺える。

|

進駐してきた米軍による一葉。

日飛第81号機の13番肋材以降の外板は上面色と下面色の境界線が尾部に向かうにつれ、極めて浅い角度で上がっている。

この機の塗装は、上面色が緑色(日飛は後述する三菱の復元機のような明るい塗色〜航格8609緑色1-5〜に見える)、下面色が灰色(航格8609灰色2-6)のようである。右側面と左側面から撮られた双方の写真で方向舵が明るく見えるのだが、これは撮影時における光の反射角の違いによるものだろう。

主翼付根の外板が外されているのは、武装解除により機銃が取り外された為。 |

|

|

|

|

|

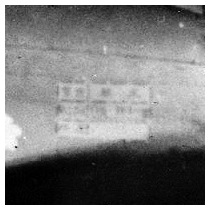

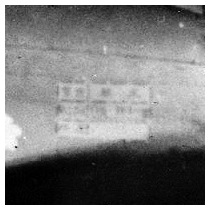

ステンシル部分の拡大。

枠線内は機体下面色となっている。

判読しにくいが、「型式 秋 水、製造番號 日飛 81 號、所屬」と見える。製造番号の「8」は不鮮明だが、「日飛」とあるのは確かであり、「號」は枠線に接しているのが見て取れる。 |

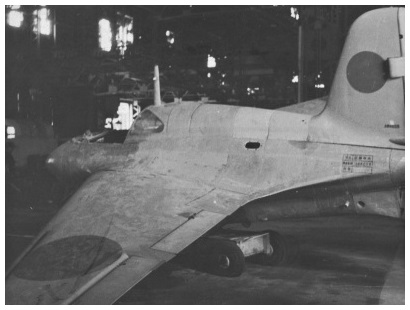

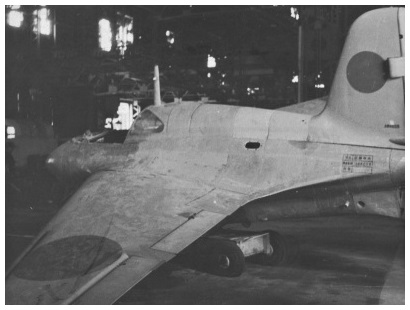

グレンビュー基地内と思われる草地で廃棄状態にある日飛第81号機。

この写真より、主翼付根や胴体上部、尾輪周辺等の外板は欠損した状態のまま接収され輸送されたのが判る。

尾翼の日章周辺は執拗に塗装を剥がされており、上面色剥離部の明度差から、やはり緑色塗料だろう。

また、この機は車輪が無いまま接収されたようで、グレンビュー基地で駐機した写真では小さな車輪の付いた台車に載っている。 |

|

これに対して、米陸軍に引き渡された「A25(三菱第403号機)」は状態が良く、オハイオ州のライト・フィールド飛行場(Wright Field AB)へ運ばれた。この「A25」は米陸軍航空隊の航空技術業務部(Air Technical Service Command)により「FE-300」の番号を新たに与えられ、数枚の写真を撮影された。これらの写真を見ると胴体後部に「A25」と大書されているのが判る。そして21年3月9日に航空補給部(Air Material Command)へと改組されると「T2-300」とされたが、程なくして廃棄される事となった。

|

|

|

|

ステンシル部分を拡大。ここには、「型式 試製秋水、製造番號 三菱第403號、所屬」とある。又、垂直安定板には、金属製の標示板の下に「三菱403號」と書かれている。

三菱第201号機の初飛行時の写真を見ると、垂直安定板と方向舵の二箇所にこれと同様の標示板と書き込みがある。 |

米軍が検分の際に撮影した三菱第403号機。

この写真から、本機の13番肋材以降の外板は黄色(航格8609黄色4-2)と銀色(無塗装)の境界線が尾部方向へ斜めに上がっているのが判る。ちなみに、三菱第201号機の13番肋材以降の外板は銀一色であった。

車輪が失われ、台車に載せられている。また、米軍の進駐前に風防が取り外され、操縦席内部も破壊されたようである。 |

|

「A26(三菱第504号機)」の消息は不明となっているが、バーンズは航海の途中で悪天候に見舞われ数機を海洋投棄しており、本機もその内のひとつとなったのではないかと私は考える。

|

|

|

機銃が装備されている事から、完成直後と思われる秋水の姿。

本機の機体上面色は緑色(航格8609緑色1-2)、下面色は灰色(航格8609灰色2-6)だろうか。

日飛の緑色が明度の高いものなら、明度の低いこの機は三菱の製造機と推定される。この場合、右画像のように「秋水」と記入されている本機が504号機である可能性は極めて高い。

13番肋材以降の上面色と下面色の境界線は胴体中心線より下寄りで、胴体下面(尾輪収納部を含まず)の線とほぼ平行の波型としている。 |

|

|

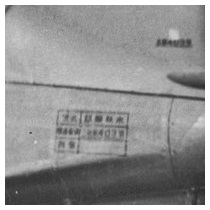

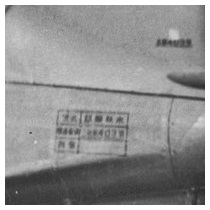

ステンシル部分。文字は白で記入されているが、枠線は見えないので黒であろうか。

「型式 秋 水」の部分だけ判別でき、製造番号欄は上側の極く一部だけ見える。

手前に白く横切っているのは主翼上面。 |

昭和25年にエド マロニー(Ed Maloney)が廃品置場から三菱第403号機である「A25」を買い取って、カリフォルニア州チーノー(Chino)のフェーム飛行機博物館(Planes of Fame museum)で修復作業が始まると、MXY8の部品を使用(その入手経路は不明)する事により復元に成功、現在では特呂二号と共にトム フリードキン格納庫(Tom Friedkin Hangar)で展示されている。

また、この機は大阪府吹田市のエキスポランドで昭和54年3月15日から6月3日までサンケイ新聞社が主催して開かれた『世界の飛行機博』の折に一時、里帰り展示されていた。

博物館は感謝祭とクリスマスが休館日で、日曜から金曜日は10時から17時まで、土曜日は9時から17時までが開館時間となっている。入場料は大人11ドル、小人4ドル。

住所:7000 Merrill Avenue, #17, Chino, CA 91710

連絡先:Planes of Fame Museum 電話:909-597-3722

ウェブサイト:http://www.planesoffame.org/

国内では、横浜の日本飛行機杉田工場(旧富岡工場)敷地内の地中から胴体前部が発見され、各務ヶ原の岐阜基地に駐屯する航空自衛隊第二補給処へと移された。第二補給処では屋根付ながら風雨に晒される状態にあった事から、平成10年より三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場史料室内に展示された。

日本航空史上、また三菱重工の歴史上において特殊な位置にある「秋水」は、遂に平成11年末頃より残存する約1,600枚の設計図を参考に復元が開始され、一旦、展示から外されて修復期間に入った。主尾翼、胴体後部、降着装置、風防等、大半が新造となったが高品質の復元機となり、平成13年12月18日より同工場で再び展示され毎週月曜日にのみ観覧が行なわれていた。

尚、色々と話題に上る復元機の塗装であるが、これは「日本航空機大図鑑」に基づいている。

原動機である特呂二号の複製品も約半年の期間をかけて当時の設計図のコピー1,558枚から製作し、平成14年夏に完成させた。これは各部品の素材までも忠実に再現させている。しかし、この頃、諸事情により史料室は休館となり、平成15年6月の再開まで一般公開は中止された。

現在では、秋水の隣に特呂二号を並列して展示しており、一般公開は一箇月前までに要予約とされている。

連絡先:三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場史料室 電話:0568-28-1112

また、大阪のJR弁天町駅の交通科学博物館には、国鉄時代に在日米軍から譲り受けた Walter HWK109-509A-2(特呂二号の手本となった原動機)がある。

基本的に月曜日が休館日となっており、年末年始も休館である。公開時間は10時から17時30分まで。入場料は大人 400円、小人 100円。

住所:大阪府大阪市港区波除 3-11-10

連絡先:交通科学博物館 電話:06-6581-5771

ウェブサイト:http://www.mtm.or.jp/

常滑市では甲液製造の為の器具を目にする事ができる。この内、呂号大瓶(ろごうおおがめ)は常滑市民族資料館、常滑市陶磁器会館の他、市内数箇所で見られる。また、散歩道の壁面には陶製配管や四角い燃料容器も飾られている。但し、その詳細についての情報を私は持ち得ていない。恐らく常滑で焼いて対岸の四日市へ船で運び、第二海軍燃料廠での甲液保存に用いていたのではないかと思われる。この大瓶に液体を満たした場合にはかなりの重量になるので、薬液を入れたまま輸送に用いたとは考え難い。内容物が甲液なら尚更である。瓶の大きさや形状も数種あったようで、製造数や製造期間等の記録は現在のところ皆目分からない。

無断転載を禁ず

No reproduction or republication without written permission.

© 2010-2015, Fuß(フース)

e-Mail

e-Mail